「戦後秩序」や「領土問題」を語る際に避けて通れないのが、ポツダム宣言と中国の関係です。当時の条約や宣言が今の「台湾情勢」や「尖閣諸島」にどう影響しているのか、正直ちょっと複雑で分かりにくいですよね。

この記事では、ポツダム宣言と中国の歴史的なつながりから、今なお議論が続く「台湾の法的地位」、さらには「尖閣諸島」や「沖縄」をめぐる「領有権主張の背景」まで整理してみました。

2026年現在の視点から、歴史的事実をベースに中立的な視点で深掘りしていきます。この記事を読み終える頃には、東アジアの地政学的なニュースの裏側が、これまでよりも少しクリアに見えてくるはずです。

ポツダム宣言と中国をめぐる歴史的経緯と領土確定の原則

1945年の夏、世界の運命を決定づけたポツダム宣言。この文書は、単なる日本の降伏条件を記した紙片ではありません。

2026年現在、私たちが直面している東アジアの国境線、「主権の帰属」、 political な摩擦のほぼすべてが、この宣言の解釈に端を発していると言っても過言ではないのです。

当時の中国(中華民国)がどのような立場でこの歴史的瞬間に立ち会い、それが現代の「国際秩序」にどう組み込まれていったのか。その複雑な糸を解きほぐしてみましょう。

ポツダム宣言の概要と戦後秩序における法的な位置づけ

1945年7月26日、ドイツのポツダムで発表されたこの宣言は、連合国が日本に対して突きつけた全13か条からなる無条件降伏*1の勧告です。この文書の成立過程には、当時の国際情勢を反映した非常に興味深い力学が働いていました。

当初、「ポツダム会談」は米・英・ソの3首脳によって進められていましたが、当時のソ連は日ソ中立条約*2を維持していたため、「対日宣戦布告前」という微妙な立場にありました。

そこで、ソ連の代わりに名を連ねたのが、蒋介石率いる中華民国でした。

蒋介石は、この宣言が単なる軍事的な降伏勧告に留まらず、中国が「弱国」を脱し、戦後秩序を構築する「4大強国」の一角として認められる絶好の機会だと捉えていました。彼は草案に対し、自身の名前の掲載順序にまで強いこだわりを見せ、米英と並ぶ戦勝国としてのプライドを世界に示したのです。

法的な側面から見ると、ポツダム宣言は発表時点では「勧告」でしたが、同年9月の降伏文書*3調印によって、日本と連合国との間の公式な合意へと昇華しました。これにより、宣言に記された領土規定などは、国際法上の重みを持つことになります。

2026年の今日においても、中国が「戦後秩序の守護者」を自任する背景には、この時の「戦勝国としての法的地位」があるわけです。

*2 日ソ中立条約:1941年に日本とソ連の間で締結された、互いの領土尊重と中立維持を約束した不可侵条約。

*3 降伏文書:1945年9月2日に調印された、日本の敗戦とポツダム宣言受諾を法的に確定させた国際的な合意文書。

カイロ宣言から降伏文書へ至るまでの歴史的な背景

ポツダム宣言の領土規定を理解する上で欠かせないのが、1943年12月に発表された「カイロ宣言」です。

この宣言は、ルーズベルト、チャーチル、蒋介石の3首脳がエジプトで会談した成果であり、日本の侵略行為を否定し、奪取した土地を元に戻すという基本方針を打ち出しました。

カイロ宣言では、具体的に「満州、台湾、澎湖諸島などの中国への返還」が明記されました。この方針が、ポツダム宣言第8条によって「履行されるべきもの」として再確認されたのです。

1945年8月15日の終戦、反映、そして9月2日の降伏文書調印を経て、日本はこれらの条件を全面的に受け入れました。さらに10月25日には、台湾で「台湾光復式*4」が挙行され、中華民国政府が主権*5の回復を宣言します。

私たちが歴史を振り返る際、この「法的な連鎖」がいかに強固であったかを知ることは重要です。中国側にとって、この流れは「盗まれた土地が正当な手続きで返ってきた」という揺るぎない物語であり、現代の領土主張における論理的支柱となっているからです。

しかし、後述するように、この「返還」がいつ法的に完了したのかという点については、日本側と中国側で解釈*6が真っ向から対立することになります。

*5 主権:国家が他国の干渉を受けず、自国の領土や国民を統治する最高の意思決定権。国家の三要素の一つ。

*6 解釈:法文や条約の意味を確定させる作業。国際法では当事国間の合意内容を明確にするために不可欠。

ポツダム宣言と中国の関係から見る台湾返還の論理

中国政府の公式な立場によれば、ポツダム宣言こそが「台湾は中国の一部である」ことを証明する究極の法的証拠です。彼らの論理は非常にシンプルです。

「日本はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に署名した。その宣言にはカイロ宣言(台湾返還)の履行が含まれている。したがって、1945年の時点で台湾の主権は法的に中国へ戻った」というものです。この解釈を「主権復帰確定説」と呼ぶこともあります。

この論理に基づけば、1945年以降の台湾は「中国の不可分*7の一州」であり、その後のサンフランシスコ平和条約などは、当事者である中国が参加していない以上、不法かつ無効であるという結論になります。

中国にとって、ポツダム宣言は単なる歴史文書ではなく、現在進行形の「統治の正当性*8」を担保する「錦の御旗」なのです。

一方、私たちが注意深く見なければならないのは、当時の「中国」が中華民国を指していたという点です。1949年に中華人民共和国が成立したことで、この「主権」がどちらに引き継がれたのかという、もう一つの複雑な問題が生じることになりました。

しかし、北京の政府にしてみれば、政府が交代しても国家としての権利は継承されるという「後継国家理論*9」を掲げており、ポツダム宣言に基づく権利の正当性を微塵も疑っていません。

このように、ポツダム宣言は中国のナショナリズムと国際法的地位を繋ぐ、極めて重要な結節点となっているのです。

なお、万が一の事態における地域リスクについては、こちらの記事「台湾有事で危ない県はどこ?基地・原発リスクと避難先を徹底解説」で詳しくまとめています。

*8 正当性:ある権力や支配、合意が、法理や道徳、歴史的な根拠に基づき正しいと認められること。

*9 後継国家理論:革命等で政府が交代しても、旧政府が結んだ条約や国際法上の権利義務は新政府へ引き継がれるという原則。

日本の受諾とポツダム宣言第8条が定める領土の限定

ポツダム宣言の中で、領土問題の核心をなすのが「第8条」です。

そこには「カイロ宣言の条項は履行せらるべく、又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」と記されています。

この「局限*10(限定)」という言葉が、戦後の日本の形を決定づけました。

この条項により、日本は明治以降に獲得した海外領土のほぼすべてを放棄することになりました。特に下関条約*11によって清国から割譲された台湾や澎湖諸島は、この第8条によって明確に日本から切り離される対象となったのです。

日本政府は、この過酷な条件を飲むことで、国家としての存続を図りました。私たちが現在、四つの大きな島を中心に生活している背景には、この1945年の「局限」という法的制約があるわけです。

| 解釈のポイント | 中国側の解釈(ポツダム体制) | 日本側の法的解釈(SF体制) |

|---|---|---|

| 第8条の性質 | 領土返還を確定させた最終合意 | 講和条約に向けた指針(予備合意) |

| 台湾の地位 | 1945年時点で中国に主権復帰済 | 放棄したが帰属先は条約上未定 |

| 諸小島の決定 | 戦勝国の合意により厳格に制限 | SF条約第3条等で国際的に再定義 |

*11 下関条約:1895年の日清戦争後に締結された講和条約。清国から日本への遼東半島、台湾、澎湖諸島の割譲を定めた。

降伏文書の調印と中華民国の外交的地位の向上

1945年9月2日、米戦艦ミズーリの艦上で執り行われた降伏文書調印式。この場に中華民国の代表が列席し、敗戦国・日本の代表の前で署名したことは、中国近代史における最大の転換点でした。

長年「東アジアの病人」と揶揄され、不平等条約*12に苦しんできた中国が、ついに世界をリードする「戦勝国」として認められた瞬間だったからです。

ポツダム宣言の受諾条件を日本が正式に受け入れたことにより、中国は国際連合の安全保障理事会常任理事国*13としての椅子を確保する道が開けました。

蒋介石は、この外交的勝利を国内向けにも大々的にアピールし、自らの政権の正当性を高めようとしました。当時の中国にとって、ポツダム宣言は単なる戦争終結の文書ではなく、帝国主義*14による略奪の歴史に終止符を打つ「解放の宣言」でもあったのです。

しかし、この外交的地位の向上は、同時に大きな責任と、将来の対立の火種をもたらしました。戦勝国としての権利をどこまで主張できるのか。また、その後、国内で共産党が勝利し、中華人民共和国が成立した際に、この「戦勝国としての椅子」をどう扱うべきか。

ポツダム宣言によって高まった中国の地位は、皮肉にも冷戦という新しい対立構造の中で、東アジアを翻弄する一因となっていくのです。

それでも、1945年のあの日に中国が手にした「国際法上の主体性」は、現在の中国の外交姿勢の根底に今も流れ続けています。

*13 安全保障理事会常任理事国:国連において世界の平和と安全に責任を持つ5か国。拒否権を持ち、国際政治に絶大な影響力を行使する。

*14 帝国主義:自国の経済的・政治的利益のために、他国を侵略し植民地支配を広げようとする国家の政策や思想。

ポツダム宣言と中国の主張を支える国際法上の解釈

ポツダム宣言をめぐる議論で最も難しいのが、その「法的性質」をどう捉えるかという点です。

中国側の主張を支える解釈は、ポツダム宣言を「領土の帰属を最終的に確定させた絶対的な国際条約」と見なすものです。彼らに言わせれば、日本が降伏文書に署名した時点で、台湾の領土移転という「契約」は完了しており、その後の手続きはすべて付け足しに過ぎません。

これに対し、日本政府や国際法学者の多くが支持するのは、「ポツダム宣言は降伏の条件(指針)を示した政治的文書であり、最終的な領土の移転は平和条約(講和条約*15)によって成立する」という解釈です。

この「いつ領土が決まったのか」というタイミングのズレが、現在のあらゆる対立の根源にあります。

中国は、1951年の「サンフランシスコ平和条約(SF条約)」を不法とみなします。なぜなら、主要な戦勝国であるはずの中国が排除され、ポツダム宣言で約束されたはずの「中国への返還」が明記されなかったからです。

一方、日本はSF条約こそが戦後領土を確定させた唯一の最終合意であると位置づけます。この二つの正義は、同じ「ポツダム宣言」という出発点に立ちながら、全く異なる方向を向いています。

どちらが正しいという断定は難しく、現在もなお、国際社会における解釈の相克*16として残り続けているのです。

*16 相克:対立する二つの勢力や考え方が、互いに譲らず争い合うこと。国際法解釈の場ではしばしば見られる現象。

サンフランシスコ平和条約とポツダム宣言の整合性

ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約(SF条約)は、いわば「設計図」と「完成図」の関係にあります。しかし、中国から見れば、完成した家(SF条約)は設計図(ポツダム宣言)と全く違うじゃないか、という不満があるわけです。

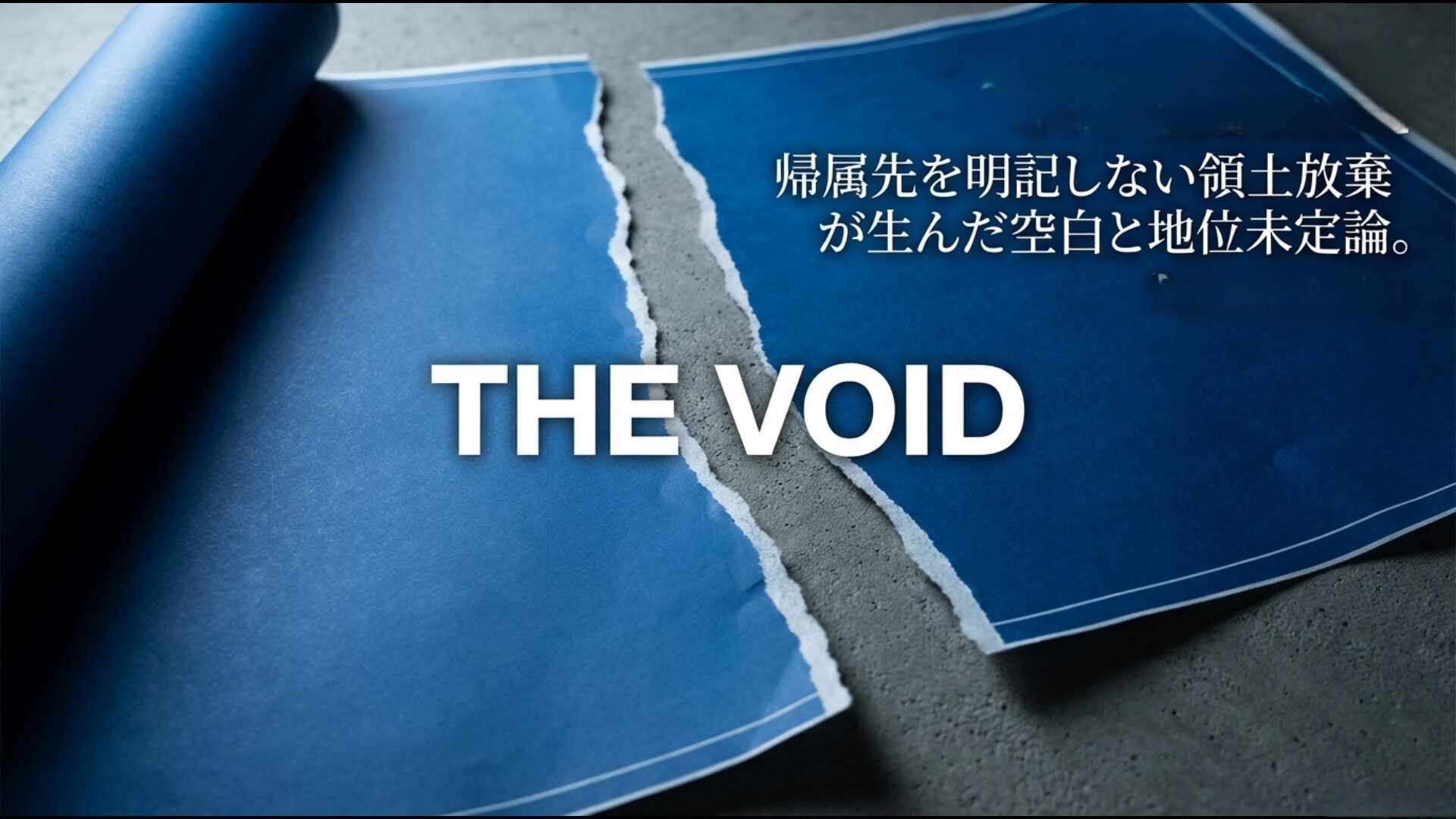

SF条約第2条で、日本は台湾と澎湖諸島に対する一切の権利を放棄*17しましたが、その「帰属先」が明記されませんでした。

この「帰属先の不記載」こそが、いわゆる「台湾地位未定論」の根拠となっています。日本は放棄したけれど、誰に渡すとは書いていない。だから国際法上、台湾の地位はまだ決まっていないのだ、という理屈です。

これは、当時の米国が共産化した中国に台湾が渡るのを防ぐために編み出した高度な政治的策略*18でもありました。

この条約の功罪については、こちらの記事「サンフランシスコ平和条約のメリットとデメリット|日本独立と領土問題」で詳しくまとめています。

当然、中国はこの「整合性の欠如」を激しく攻撃します。

ポツダム宣言第8条で「カイロ宣言は履行されるべき」と言った以上、SF条約でも「中国に返還する」と書くべきだった、というのが彼らの論理です。

2026年現在でも、中国が「サンフランシスコ体制*19」という言葉を否定的に使い、あえて「ポツダム体制」の維持を強調するのは、自分たちが主役であった設計図の時代に時計の針を戻したいという願いの表れかもしれません。

この二つの文書の矛盾こそが、東アジアの平和を維持するための「曖昧さ」でもあり、同時に「不安定さ」の正体でもあるのです。

*18 策略:目的を達成するための巧みな計画や手段。冷戦期、大国は自陣営の有利のために複雑な法的措置を用いた。

*19 サンフランシスコ体制:SF条約に基づく戦後日本の独立と日米安全保障条約を中核とする、西側諸国中心の国際秩序。

現代の領土紛争とポツダム宣言や中国の外交戦略の深層

歴史は決して教科書の中に閉じ込められた過去のものではありません。

2026年現在、私たちが耳にする「尖閣諸島」のニュースや、緊迫する「台湾海峡」の情勢の裏側では、80年以上前のポツダム宣言という「武器」が今なお激しく火花を散らしています。

中国がなぜこれほどまでに執拗にこの宣言を持ち出すのか。その戦略的な深層と、現代社会に与える影響を多角的に分析してみましょう。

尖閣諸島の領有権問題とポツダム宣言をめぐる対立

尖閣諸島(中国名:釣魚島)をめぐる紛争において、ポツダム宣言は中国による領有権主張の「錦の御旗」として機能しています。中国側の主張はこうです。

「尖閣諸島は歴史的に台湾の付属島嶼*20であり、日本が日清戦争の混乱に乗じて『盗取*21』した土地である。したがって、ポツダム宣言に基づき、台湾とともに中国へ返還されたはずだ」というものです。

しかし、日本政府の立場はこれとは根本から異なります。日本は1895年、現地の綿密な調査により、尖閣諸島がどこの国にも属していない「無主地」であることを確認し、国際法上のルールである「先占*22」の法理に基づいて沖縄県に編入しました。

ここで面白い事実があります。1953年の中国共産党機関紙『人民日報』には、「尖閣諸島」を日本(琉球諸島)の一部として記した記事が存在します。

中国が領有権を主張し始めたのは、周辺海域に石油資源が眠っている可能性が指摘された1971年以降のこと。つまり、ポツダム宣言を持ち出した主張は、後から構築された「後付けの理論」という側面が強いと日本側は指摘しています。

中国側の意図については、こちらの記事「尖閣諸島をなぜ欲しいのか|資源と歴史から紐解く中国の国家戦略」で詳しくまとめています。

*21 盗取:盗み取ること。中国は日本の尖閣編入を不当な領土拡張とみなし、この過激な表現を使用している。

*22 先占:どこの国にも属さない土地(無主地)を、国家が領有の意思を持って占有し、領土とすること。

日中共同声明の第3項に記されたポツダム宣言の重み

1972年の「日中国交正常化」は、ポツダム宣言を現代の外交枠組みの中に巧みに取り込むことで成立しました。当時の大きな壁は、やはり「台湾の帰属」でした。

中国側は日本に「台湾は中国の領土である」と正式に認めるよう迫りましたが、日本はSF条約で「放棄」しただけであり、特定の国への帰属を認める法的立場にありませんでした。

この二律背反*23する状況を打破したのが、日中共同声明第3項の絶妙な表現です。

日本側は、中国側の主張を「十分理解し、尊重する」と述べた上で、「ポツダム宣言第8条に基づく立場を堅持する」と明記しました。

「ポツダム宣言を堅持する=台湾を放棄した前提を守る」という意味に読み替えることで、直接的に「中国の領土である」と認めずとも、中国側を納得させたのです。これは当時の外務省官僚による「芸術的な妥協*24」とも言えるでしょう。

しかし、この曖昧さが2026年の今、再び火種となっています。

中国側は「日本がポツダム宣言第8条を堅持すると言ったのは、事実上、台湾が中国のものだと認めたことと同義だ」と拡大解釈*25を強めています。

外交上の言葉の綾が、時代を経て異なる重みを持ち始めているのです。私たちが共同声明を読む際は、当時の政治的な背景と、現在行われている解釈の「ズレ」を冷静に見極める必要があります。

*24 妥協:互いに譲り合って問題を解決すること。外交では「建設的な曖昧さ」として紛争回避に利用される。

*25 拡大解釈:法文等の意味を、本来の範囲を超えて広く解釈すること。自国の利益に誘導するために行われる。

中華人民共和国による後継国家理論と代表権の変遷

ポツダム宣言を受け取ったのは「中華民国」でしたが、今その権利を主張しているのは「中華人民共和国」です。この主体性の入れ替わりをどう説明するか。

中国政府が用いるのが「後継国家理論」です。これは、革命によって政権が代わっても、国家としての権利や義務は新しい政府がすべて引き継ぐという国際法上の考え方です。

この理論を強力にバックアップしたのが、1971年の国連総会決議2758号、いわゆる「アルバニア決議*26」でした。これにより、国連における中国の「代表権」は中華民国(台湾)から中華人民共和国(北京)へと移りました。

中国はこの決議を「台湾を含む全中国の代表権が北京に確定した歴史的瞬間」と位置づけ、ポツダム宣言以来の法的権利の継承が完了したとアピールしています。

これに対し、台湾側や米国などは「決議2758号はあくまで国連内の『座席』の話であって、台湾という土地の『主権』の帰属を決定したものではない」と反論しています。

2026年現在も、この「主権」と「代表権*27」の解釈をめぐる攻防は、国際会議の場などで繰り返されています。ポツダム宣言という古い根っこから伸びた枝が、代表権問題という複雑な花を咲かせている。そう考えると、この歴史の奥深さがより実感できるのではないでしょうか。

歴史的な背景の詳細については、こちらの記事「香港は返還前がよかった訳|一国二制度の罠と失敗、言論の静寂」でも触れています。

*27 代表権:国際組織や外交の場で、国家を正当に代表する権限。一つの国家に二つの政府がある場合に争点となる。

習近平政権の台湾統一戦略とポツダム宣言の政治的援用

近年の習近平政権下において、ポツダム宣言はもはや単なる歴史的背景ではなく、積極的な「攻撃材料」へと変貌しています。

2020年代に発表された「台湾問題に関する白書*28」では、ポツダム宣言が統一の法的な正当性を保証する絶対的な根拠として、繰り返し引用されています。これは、台湾の政府が進めてきた「脱中国化*29」に対する、強力な法的カウンターとしての意味を持っています。

中国は、米国や日本が台湾への関与を強めることを「第二次世界大戦の勝利の成果(ポツダム体制)を否定する軍国主義*30的な動きだ」と激しく非難します。特に日本の防衛力強化については、「日本はポツダム宣言で軍備を制限されたはずではないか」というナラティブを構築し、道徳的なプレッシャーをかけてくるのです。

2026年現在、この戦略はさらに洗練され、SNSや国際的な広報活動を通じて世界に発信されています。彼らの狙いは、アジア太平洋の秩序を、米国主導の「サンフランシスコ体制」から、戦勝国としての中国の権利が強調される「ポツダム体制」へと塗り替えることにあります。

このように、ポツダム宣言は現代の地政学的なパワーバランスを左右する、極めて「今日的な」キーワードとなっているのです。

*29 脱中国化:台湾において、中国との歴史的・文化的な結びつきを弱め、独自のアイデンティティを確立しようとする動き。

*30 軍国主義:軍事力を国家の最優先事項とし、武力による問題解決や国威発揚を肯定する政治思想。

リベンジと克服:中国の国内教育における意味

なぜ中国はこれほどまでにポツダム宣言にこだわるのか。その答えの一つは、中国国内の教育とアイデンティティにあります。

中国共産党にとって、ポツダム宣言は「屈辱の世紀*31」——アヘン戦争以来、列強に蹂躙されてきた暗黒時代——を自らの力で終わらせ、奪われた尊厳を取り戻した「勝利の証」です。

学校教育において、ポツダム宣言は「反ファシズム戦争*32の偉大なる勝利」であり、それによって台湾が「祖国の懐に戻った」と教えられます。

したがって、この宣言を根拠とした主張には、共産党の統治の正当性がかかっています。「土地を取り戻した」というナラティブ*33は、国民の支持を集めるための最も強力なツールの一つです。この感情的な側面を理解せずに、法理論だけで中国と議論しようとしても、なかなか噛み合わないのはそのためです。

私たちがニュースを見る際は、その主張の裏側にある、中国の人々の情熱や歴史的なトラウマについても、少し思いを馳せる必要があるかもしれません。

*32 反ファシズム戦争:第二次世界大戦において、連合国側が枢軸国(日本、ドイツ、イタリア)の全体主義に対抗して行った戦争。

*33 ナラティブ:ある事象に対し、特定の文脈や意味を持たせて語られる物語。人々の価値観や行動に強い影響を与える。

よくある質問(FAQ)

Qポツダム宣言には、台湾が中国のものだと直接書いてあるのですか?

Q日本政府が「台湾の地位は未定」とする国際法上の根拠は何ですか?

Qなぜ尖閣諸島はポツダム宣言による放棄対象に含まれないのですか?

Q「ポツダム体制」と「サンフランシスコ体制」の対立とは何ですか?

Q最近、中国が沖縄(琉球)の帰属についても言及しているのはなぜですか?

Q1972年の日中共同声明で、日本は台湾を「中国の一部」と認めたのですか?

Q米国はポツダム宣言と台湾の地位について、現在どのような立場ですか?

Q2026年、私たちがこの歴史論争に注目すべき理由は何ですか?

二つの秩序が衝突するポツダム宣言と中国の今後の展望

さて、ここまで長く解説してきましたが、結局のところ、私たちが直面している問題は「二つの異なる戦後秩序」が同じ場所で激しくぶつかり合っているという事実に集約されます。

一つは、ポツダム宣言を絶対的な正義とし、戦勝国の権利を強調する「中国流のポツダム体制」。

もう一つは、サンフランシスコ平和条約を基礎とし、国際法や法の支配を重視する「日米主導のSF体制」です。この二つのパラダイム・シフトが、現在の地政学的な緊張の正体なのです。

ポツダム宣言は「生きたテキスト」である

過去の遺物ではなく、2026年現在の主権や領土の正当性を定義し直すための、極めて政治的な「武器」として機能しています。

| 比較項目 | 中国側の展望(ポツダム体制) | 日本・国際社会の課題(SF体制) |

|---|---|---|

| 核心的な論理 | 第8条による日本の主権「局限」 | 国際法と宣言の調和・再統合 |

| 目指す秩序 | 戦勝国の権利に基づく現状変更 | 法の支配による現状維持と平和 |

| 2026年以降 | 歴史解釈を武器にした外交圧力 | 新しい平和のナラティブ(物語)構築 |

中国が国力を増大させるにつれ、この二つの秩序の衝突はますます激しくなると予想されます。中国は今後もポツダム宣言第8条を引き合いに出し、日本の主権範囲を厳格に限定しようとする「局限論」を強めてくるでしょう。

これに対し、私たちがすべきことは、単に歴史の事実を並べ立てるだけではありません。現代の国連憲章や海洋法条約といった国際法とポツダム宣言がいかに調和し、未来の平和に寄与すべきかという、より高次元な論理を提示していく必要があります。

ポツダム宣言は、決して色あせた過去の記録ではありません。それは、私たちがどのような国際秩序の中に生き、どのような未来の平和を築いていくべきかを問い続ける、現在進行形の道標なのです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本記事は2026年2月現在の歴史的資料および国際情勢に基づき執筆されています。領土問題や国際法解釈に関する情報は、各国の外交戦略や新たな公式文書の発見により今後大きく変遷する不確実性を内包しており、特定の政治的・法的立場を保証するものではありません。詳細かつ確定的な情報は、日本政府外務省等の公式サイトにて最新の動向を確認の上、ご自身の責任において判断してください。

■ 本記事のまとめ